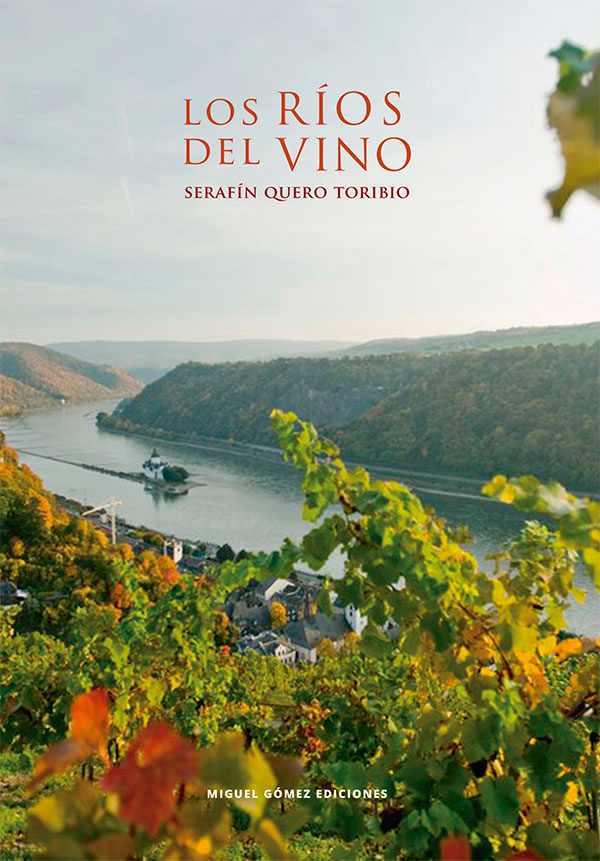

Decía el poeta Ángel González que para saber lo que es el agua había que preguntárselo a un río. De igual modo, para saber lo que es el vino habría que preguntárselo a un río, porque los ríos y las viñas se entretejen desde siempre, fundidos en el más hermoso abrazo de la naturaleza. Desde Siduri, la tabernera del poema de Gilgamesh, desde Dionisos, Homero y Luciano de Samósata hasta Baudelaire o Pablo Neruda, los ríos y el vino han sido y son el eje de la civilización.

A orillas de un río del que manaba vino celebran los Andrios la orgía que pintó Tiziano en La bacanal de los Andrios. En la sura 47 del Corán se dice que en «el jardín prometido a los que temen a Alá habrá arroyos de vino», Loreley, la «blonda hechicera», seduce con sus cantos a cuantos navegan por el Rin, la «eterna estrofa de agua» que es el Duero se despeña en los Arribes, dejando atrás unos viñedos que ablandan el duro paisaje castellano, cerca de Haro el Ebro le da la mano al Oja y en sus aguas arrastran el sabor y el aroma de un vino que para sí reclamaba Gonzalo de Berceo, el Dordoña y el Garona se abrazan en el mítico estuario bordelés, el Loira riega impresionantes castillos y viñedos en los que duerme viva la historia de Francia, el Ródano discurre por un paisaje salpicado de viñas que estremeció a Petrarca por la magia de sus vientos y sus colores, la Marne se pierde entre viñedos y ofrece el champán a Dom Perignon para que descubra su misterio, el Danubio se viste de azul en la imaginación de Strauss, el Guadalquivir, el Guadalete y el mar Atlántico conforman un mágico triángulo donde se elabora el vino más original del mundo, que enamoró a Shakespeare y a Galdós. Y el Guadalmedina, río de la ciudad de Málaga, nace en Los Montes que prestan su nombre a un vino universal y fascinaron a Picasso, al pintarlos en su cuadro Montañas de Málaga. Testigos y guardianes de la memoria del agua son las viñas que en las orillas del río han encontrado el escenario ideal para desarrollarse.